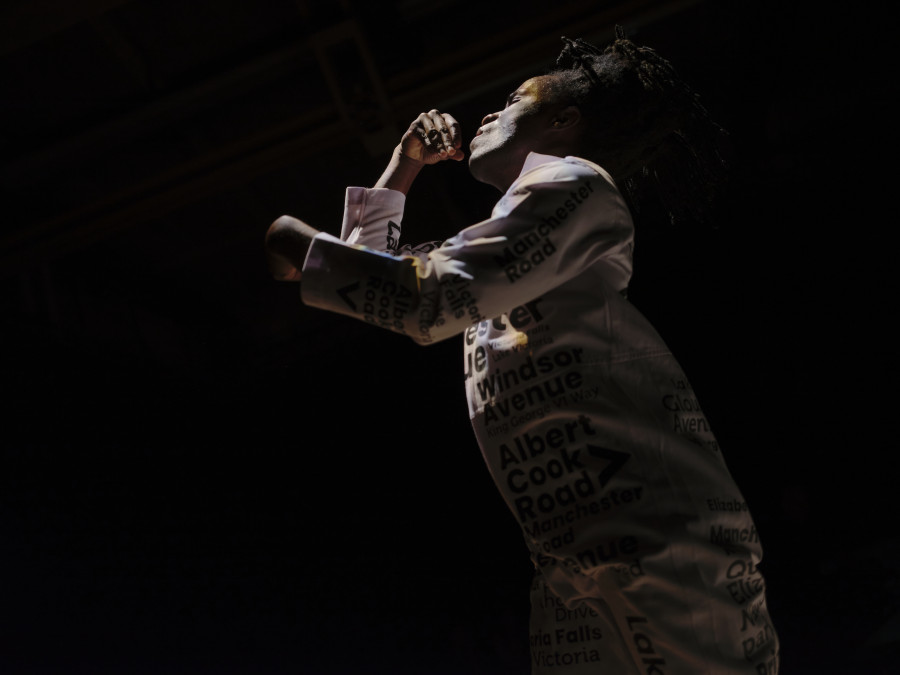

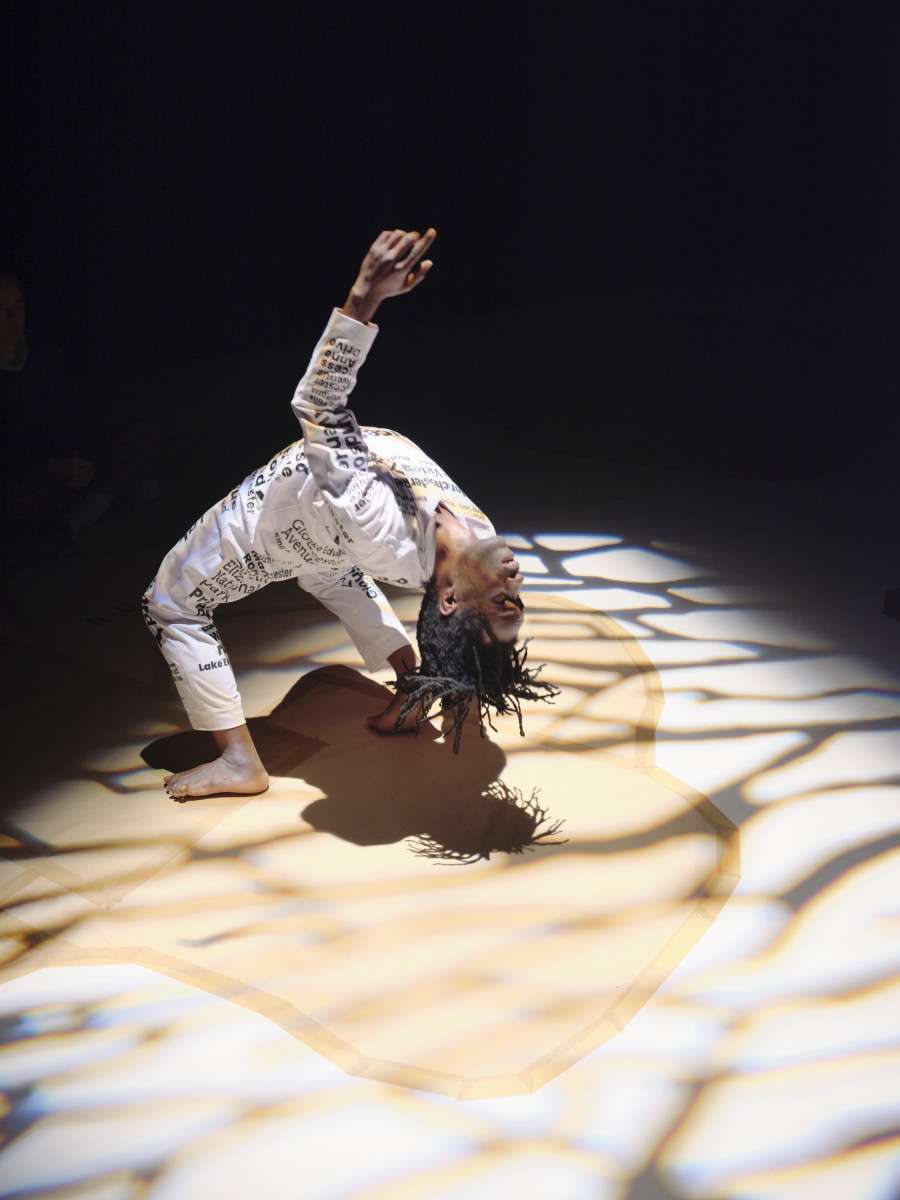

Alienation III

Robert Ssempijja (Kampala)

Luganda | mit englischen Übertiteln | ab 12Jahren

Er war einer der deutschen Stararchitekten des 20. Jahrhunderts: Ernst May konzipierte unter anderem das Stadtplanungsprogramm „Neues Frankfurt“ in Frankfurt am Main, die Stadtteile Neu-Altona in Hamburg und die Neue Vahr in Bremen sowie Wohnprojekte in der Sowjetunion. Aus europäischer Perspektive schuf er soziale Architektur, inspiriert vom Modell der Gartenstadt, die alle Lebensbereiche in einer Einheit zusammenführen sollte. Doch er verwirklichte seine Visionen im Auftrag der britischen Verwaltung auch in Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Genau dort wuchs Robert Ssempijja auf, und der Blick des aufstrebenden Choreografen auf May ist verheerend. Der zwischen Europa und Afrika lebende Künstler tanzt in der Performance ALIENATION III das Lebensgefühl einer urbanistisch kolonisierten Bevölkerung, da für ihn zur Architektur auch gehört, „wie wir uns um die Gebäude herum verhalten.“ Noch heute empfindet man in Uganda Mays Schema eines ringförmigen neuen Kampalas wie eine Art Festung und Fremdkörper gleichermaßen: Während die Einheimischen vor den Toren umkehren müssen, amüsieren sich drinnen die kolonialen Herrschaften und wandeln auf Straßen, die sie nach ihren eigenen Heldengestalten benannt haben. So fühlt sich der in Deutschland mit einem Pina Bausch Stipendium bedachte Choreograf und Researcher auch in den aktuellen Zeiten der Dekolonialisierung fremd in der eigenen Stadt. Sinnbildlich stellt er Straßenschilder auf die Bühne, deren Namen die Kolonialgeschichte repräsentieren und die Performance mit dem ebenfalls gezeigten Film ALIENATION I verbinden, der als eigenständiges Werk entstand. Ebenfalls konstant präsent ist die rote Erde der Region, welche Ssempijja täglich aus seinen Haaren wäscht. Mehliger Staub als einzige Heimat?

Biografien

Robert Ssempijja ist ein ugandischer zeitgenössischer Künstler, Tänzer und Forscher. Er bewegt sich sowohl in formellen als auch informellen Kontexten und entwickelt daraus eine eigenständige künstlerische Praxis, die stark von der postkolonialen Ära und den Fragen der Dekolonisierung geprägt ist.

Mit Arbeiten, die in traditionellen ebenso wie in experimentellen Räumen präsentiert werden, stellt er gängige Normen infrage und öffnet den Blick für vielfältige Perspektiven.Ssempijjas Arbeit umfasst Forschungsprojekte, die sich in Texten, Tanzfilmen, Installationen und Performances manifestieren. Sein Ziel ist die Entwicklung einer „regenerativen künstlerischen Praxis“, die ausbeuterische Strukturen überwindet und eine Verbindung zwischen einer verzerrten Vergangenheit und der digitalen Gegenwart schafft. Er interessiert sich für neue Formen der Wissensproduktion, erforscht innovative Methoden der Wissensorganisation und entwickelt zukunftsgerichtete Denk- und Gestaltungssysteme.

Öz Kaveller wurde in Istanbul geboren und lebt in Berlin. Zwischen 1984 und 1992 studierte sie Opernchor und Klarinette am Istanbuler Staatskonservatorium. Außerdem studierte sie von 1986 bis 1989 Theaterschauspiel an der Exprement-Bühne in Kadıköy, von 1996 bis 1999 Gesangstechnik bei Rafaei Ortiz und von 1997 bis 2001 zeitgenössische Komposition bei Carlo Domeniconi. Seit 1986 arbeitete sie in Bereichen wie Filmsynchronisation, Radioprogrammierung, Chor- und Soloszenen und Fernsehschauspiel. Derzeit arbeitet sie als Komponistin und Sounddesignerin in verschiedenen Theatern und leitet gelegentlich Workshops für Chor, Gesang, Volkstanz und Performance.

Sie hat mit und am Grips Theater Berlin, TAK Theater Berlin, Hamburger Schauspielhaus, Düsseldorfer Schauspielhaus, Hannover Werkstatt Theater, Lauratibor Protest Art group, Laak Theater - den Haag, Holland, Musik designe, Performanz und National Theater Kampala - Uganda gearbeitet.

Essay von Robert Ssempijja:

Struktur ist Magie. Architektur, Politik und Design.

Struktur ist Magie. Architektur, Politik und Design.

Struktur ist Magie. Architektur, Politik und Design.

Auszüge aus einem Essay von Robert Ssempijja, in Auftrag gegeben von Moving across Threshold (2022) und mit Unterstützung der Camargo Foundation:

Nakulabye-Kiyayye ist ein magischer Ort, gesehen durch die braunen Augen eines sechsjährigen Kindes. Kiyayye war die Straße, in der ich den größten Teil meiner Kindheit verbrachte. Hier wurden meine Füße rau und meine Knöchel hart. Jede Minute, jede Stunde und jeder Tag halfen wir Kinder dieser Straße einander aufzuziehen. Wir knüpften Freundschaften, führten unsere Kämpfe und taten, was nötig war, um zu überleben. Wenn ein Erwachsener eingriff, schien es, als verstünde er unsere Welt nicht. Die Erwachsenen prügelten uns einfach, ohne zu fragen, wer was getan hatte oder warum. Das Leben war nie einfach, aber man gewöhnte sich daran. Es bereitete uns darauf vor, was wir vom Leben erwarten konnten. Wir lebten mit dem Glauben, dass wir unsere eigenen Regeln aufstellen könnten – dass wir, die junge Generation, die Zukunft seien.

Eine lose Übersetzung von Kiyayye wäre „ein Ort, an dem Delinquenten wohnen“. Aus der Perspektive eines Erwachsenen würde man es wohl als Slum betrachten, in dem Armut so weit verbreitet ist, dass sie zur Norm geworden ist – bis man hinausgeht. Ich erinnere mich, dass ich unsere Nachbarn für reich hielt, weil sie sich an den meisten Tagen dreimal am Tag etwas zu essen leisten konnten. Ich habe mich immer gefragt, wann sie beginnen würden, ihren Reichtum mit uns zu teilen. Wer Kiyayye besucht, findet es im Tal am Fuße des Namirembe-Hügels in der Hauptstadt Ugandas – Kampala. Ich habe diese Stadt immer als mein Zuhause betrachtet, ohne zu hinterfragen, wie die Strukturen der Stadt die Menschen beeinflussen, die hier leben und sterben. Erst mit der Covid-Pandemie 2019 begann ich, mein Zuhause kritisch zu betrachten.

Kampala ist eine pulsierende Stadt, gebaut auf sieben Haupt-Hügeln, mit Bewegung im Zentrum. Die Menschen hier müssen ständig in Bewegung bleiben, um zu überleben. Wer zu lange sitzt, verpasst seine Chance – für viele bedeutet das keinen Schlaf und kein Essen an diesem Tag. Der Verkehr steht still, aber die Autos bewegen sich. Man muss aufmerksam gehen, damit einen die Autos nicht überfahren, wenn sie den Bürgersteig nutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Die kürzlich installierten Ampeln werden eher als Empfehlung betrachtet, wenn sie überhaupt funktionieren.

Etwa sechs Kilometer entfernt liegt der Kololo-Hügel – das genaue Gegenteil des Ortes, an dem ich aufwuchs. Er liegt auf einem der sieben Hügel, die das Stadtzentrum von Kampala umgeben. Heute habe ich Zugang zu den meisten Einrichtungen auf diesem Hügel, doch ich habe verstanden, dass dieser Zugang nicht allen in der Stadt geborenen Menschen gewährt wird.

Ich lernte, dass Kampala 1933 von Ernst May entworfen wurde. Nachdem er in Schlesien (1919–1925), Frankfurt (1925–1930) und der Sowjetunion (1930–1933) wiederholt an seinen ehrgeizigen Planungen gescheitert war, überraschte der deutsche Modernist sogar seine engsten Freunde, als er ankündigte, er werde „in den afrikanischen Busch zurückziehen, um in Ruhe darüber nachzudenken“. Der Übergang von seinen großen europäischen und sowjetischen Projekten zu einer kolonialen, hierarchischen Denkweise erfolgte schnell. May betrachtete die afrikanische Landschaft als Tabula rasa, auf der „kein sichtbarer Menschenspuren zivilisatorischer Tätigkeit“ vorhanden seien. Mit großer Leidenschaft und Energie entwickelte er aus dem Nichts eine produktive, autarke Farmlandschaft, komplett mit kleinem Dorf und Infrastruktur für seine „primitiven“ Landarbeiter. Herablassend schrieb er, dass sowohl die indischen als auch die afrikanischen Arbeiter, „die uns hier dienen, [...] oft selbst die einfachsten Aufgaben erst beigebracht werden müssen“.

Ironischerweise konnte May nach seiner erzwungenen Abreise aus der Sowjetunion, wo Kritiker seine Planungsmethoden als zu bürgerlich und „westlich“ angegriffen hatten, auch nicht nach Deutschland zurückkehren, weil die Nazis seine Architektur in Frankfurt als „primitiv“, „undeutsch“ und „bolschewistisch“ verurteilten. Zudem hatten die Rassengesetze der Nazis seine jüdische Familienherkunft attackiert.

Unter Ausnutzung der Hügel von Kampala gestaltete May die Struktur der Stadt. Er ließ sich vom Modell der „Gartenstadt“ inspirieren, bei dem jeder Hügel ein eigenes Zentrum mit umliegendem Agrarland hatte. Der Name Ernst bedeutet im Englischen so viel wie „ernst, seriös“ – und tatsächlich spiegelt sich diese Ernsthaftigkeit in seinen Entwürfen wider: Sie legen fest, wer wann und wie Zugang zu Ressourcen erhält. Kololo wurde als wohlhabendes Viertel konzipiert – und ist es bis heute. Die Straßen führen wie Sonnenstrahlen aus der Stadt hinaus.

Ich war oft in Kololo, um zu besuchen, zu essen oder aufzutreten. Doch ich verstehe nicht, warum meine Aufführungen immer hier stattfinden und nicht an anderen Orten in Kampala. Meine Freunde aus Kiyayye kommen nie zu meinen Shows. Ich erkannte, dass es nur wenige Menschen in Kampala gibt, die privilegiert genug sind, Zeit, Geld und geistigen Raum zu haben, um Kunst zu schätzen. Wer hungrig ist, hat keines davon übrig.

Hier gibt es den kompletten Essay von Robert Ssempijja STRUCTURE IS MAGIC

Credits

Konzept + Performance Robert Ssempijja Musik + Sounddesign Öz Kaveller Dramaturgie Gert-Jan Stam Outside Eye Christoph Winkler, Israel Akpan Sunday Videobearbeitung Larissa Potapov Kostüm Kazibwe Nelson Produktionsmanager Niklaus Bein Künstlerische Zusammenarbeit Joseph Julius Kasozi Soundrecording Okiria Michael

Produktion K3 | Tanzplan Hamburg

Kreation K3 | Tanzplan Hamburg, Kampnagel, 20. März 2025

Hauptförderer

Die euro-scene Leipzig wird institutionell gefördert von der Stadt Leipzig, Kulturamt und durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.